5 脳神経系と内分泌系のおはなし(26)

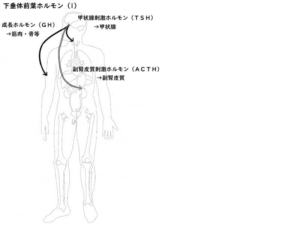

下垂体は前葉と後葉に分けられるホルモン第1の山場。

第2の山場は、副腎でしたね。

前葉からは6つ、後葉からは2つのホルモンが出ますよ。

中葉はヒトではスルー…でしたね。

下垂体前葉ホルモンは成長ホルモン(GH)、

甲状腺刺激ホルモン(TSH)、

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、

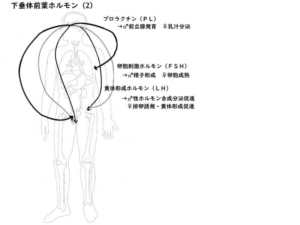

卵胞刺激ホルモン(FSH)、

黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン(PL)。

成長ホルモンはイメージしやすくていい感じ。

甲状腺刺激ホルモンと副腎皮質刺激ホルモンは、

どこに働いているのかが名前通り。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモンは、

どちらも(男性含め)生殖腺に働くホルモン。

あとはプロラクチンの名前と働く場所の確認だけです。

生殖系に働くホルモンが3つで、少々面倒ですが。

逆にそこにさえ気を付けていれば、

「ホルモン名から働きが分かる」点で、

下垂体前葉は難しくありませんよ!

下垂体後葉から出るのは、

尿量減少のバソプレッシンと乳汁射出のオキシトシン。

現時点で、オキシトシンの「男性での作用」は研究中。

今勉強する皆さんは

「産後はオキシトシン!」の意識でいいですよ。

バソプレッシンは腎臓という重要器官でお仕事。

しかもホルモン第2の山場、

副腎からも腎臓(と尿)に作用するホルモンが出ています。

大事なところ、ですよね。

続いて首の甲状腺と副甲状腺。

甲状腺というとき、代謝担当の2つ…だけではだめですよ。

ちゃんとカルシトニンも思い出してあげてください。

代謝担当のトリヨードチロニン(T3)と

チロキシン(T4)の使い分けは、

生化学を復習してくださいね。

副甲状腺ホルモン(PTH)は作用場所が多いホルモン。

ただ覚えようとすると頭が痛くなるので…

キーワードがありましたよね。

「骨代謝」です。

「骨代謝」を理解できれば、

副甲状腺ホルモンがしたいことが分かります。

骨代謝の必要性、具体的内容は

生化学の副甲状腺ホルモンのところへ!

首から胴体上部へ。

心房性利尿ペプチドは、名前通りの働きでした。

胃からはガストリン、

十二指腸からは

セクレチンとコレシストキニンが出ていました。

とくにセクレチンとコレシストキニンは

「お仕事」分担がありました。

2つのホルモンの「お仕事の必要性」、

しっかり理解してあげてくださいね。

消化酵素が一番働ける環境(pH)の復習でもあり、

胃と小腸との構造比較を意識してほしいところでもあります。

次回は胴体下部。

外分泌器官かつ内分泌器官の膵臓からスタートです。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220923更新)