5 脳神経系と内分泌系のおはなし(6)

味覚のおはなしの続きです。

味覚とは、いわゆる「五味」のこと…なのですが。

味蕾が電気信号化する刺激のうち、ここでの「五味」とは

甘味・酸味・塩味・苦味・うまみのことです。

日本人だと「ああ、そうね~」で済みそうですが、

他の地域では異論あるところだと思います。

同じアジア圏でも

中国では「うまみ」を外して「辛味」が入りますし、

インドでは中国の五味に「渋味」を入れた六味が代表です。

この辺りは地域・文化特性があって楽しいところですから、

興味がある方は自分で調べてみてくださいね。

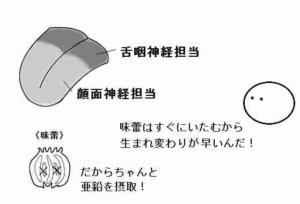

これら「味覚」を担当するのは味蕾。

舌の粘膜上にいる味蕾が、

各種刺激を電気信号に変えてくれます。

味蕾が受ける刺激は、

熱い、冷たい、辛い、苦い、酸っぱい、しょっぱい…。

これ、かなりの結構重労働です。

すぐに傷んでしまうため、

味蕾は約10日で新品と交換になります。

ここで「へー、10日か~」で終わってはいけませんよ。

少なくとも10日に1回は、

細胞分裂が必要だということです。

細胞分裂に必要なものは何でしたっけ?

最低限、ビタミンB12と葉酸は

DNAをフルセットコピーするために必要でしたね。

そして細胞膜のために脂質とタンパク質が必要です。

さらには、

味蕾が働くために亜鉛(Zn)を

食べ物から吸収しておかないといけません。

これらが、10日に1回、いつも必要になるのです。

しかもビタミンB群は水溶性!

常に尿として体外に出ていってしまうから

「食べ貯め」は効きません。

だから、毎日の食生活を大事にする必要があるのです。

お次は嗅覚(匂い)。

食べ物を食べるとき、

風邪などで鼻が詰まっているとあまりおいしく感じません。

確かに体調が悪いときには舌の上に舌苔がたまり、

味覚を感じ取りにくくなりますが…原因はそれだけではありませんよ。

嗅覚は、「おいしさ」にかなりの影響を与えます。

私たちは食べ物を味覚だけでなく嗅覚でも「味わって」いるのです。

そんな嗅覚担当は嗅覚上皮細胞(嗅細胞)。

鼻の空間(鼻腔)の天井部分に、約500万個あります。

これらの嗅覚上皮細胞が

約1000種類あるとされる匂いを電気刺激に変えてくれます。

中枢に届けるのは第1脳神経(嗅神経)の役目です。

「どうして視覚が1番じゃないの?

嗅覚なんかそこまで使わないよ?」

それは、ヒト基準の考え方ですね。

動物は、嗅覚を最大限に活用して生きてきました。

食べられるものを探す、

自分より強い相手の存在を知ったら隠れる、

繁殖に適した相手を探す…全部、嗅覚のお仕事です。

進化の過程で視覚情報を重要視するようになっても、

やっぱり動物の生存にとっては

「嗅覚こそ大事!」なのです。

ここは中枢(脳)のところで、

もう1度出てくるおはなしですよ。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220923更新)