11 ホルモンのおはなし(10)

副腎皮質ホルモンの、ちょっと詳しいおはなしです。

今回は、鉱質コルチコイドのアルドステロンについて。

ミネラルコルチコイドとも呼ばれるように、

腎臓に作用して、

血液と尿のミネラルを調節するホルモンです。

ミネラルのうち、

特にナトリウムとカリウムに対して働きます。

大事なことを覚えてしまいましょう。

「レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系は、

血圧を上げたいときの呪文」です。

血圧を上げたくなったら、

「レニン・アンギオテンシン・アルドステロン!」ですよ。

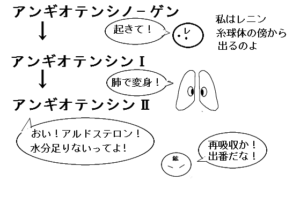

何が起きているのかを説明しますね。

血圧が下がると、

腎臓に流れ込む糸球体(血管ですね)の傍ら(かたわら)にある

「傍糸球体装置」がそれを感じ取り、レニンを出します。

レニンはアンギオテンシンのもと

「アンギオテンシノーゲン」を起こして、

アンギオテンシンⅠに変えます。

起こされたばかりのアンギオテンシンⅠは

まだ寝ぼけているので、

肺でアンギオテンシンⅡへとしっかり起こしてもらいます。

しっかり目覚めたアンギオテンシンⅡは、

アルドステロンに「おい、血圧低いってよ!」と呼びかけます。

これでアルドステロンが

原尿からナトリウムイオンを引き込みます。

ナトリウムイオンは水と仲が良いので、

ナトリウムイオンと一緒に

水分も毛細血管内に再吸収されます。

血管内に水分が増えたので、

血管にかかる圧力が上がります。

これで、血圧が上がるのです。

もっとも、血圧を上げるだけなら

下垂体後葉のバソプレッシンのほうが直接的。

アルドステロンは、

「ミネラル(イオン)の出し入れ」に注目してください。

先程は血圧が上がる機序に注目しましたが、

もう少しミネラルの動きに注目しましょう。

アルドステロンが働くことで、

尿細管中の原尿から体内に

ナトリウムイオンと水を再吸収していました。

でも、これで終わってしまっては

体の中がプラスに傾いてしまいます。

ナトリウムイオンはNa+だったからですね。

だから代わりに血液からカリウムイオン(K+)

を尿細管内に出してあげます。

プラスを再吸収して、プラスを分泌すれば、

体のプラスマイナスはうまく維持できそうです。

これはアルドステロンの大事なお仕事!

血液中カリウムイオン濃度が高くなると

心臓が止まってしまうこと、

ミネラルのところでおはなししましたよね。

そんなことにならないように、アルドステロンは

血液中のカリウムイオンを

原尿経由で体外に排出しているのです。

カリウムイオンがどちらに多くて、

どんな働きに関係しているのか。

忘れてしまった人は

「9 ビタミンとミネラル」を復習ですよ。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220607更新)