13 酸とアルカリのおはなし(2)

血液のpH、もう覚えましたね。

今回は、正常域から

はみ出してしまうことを防ぐおはなしです。

大事なことをまとめておきましょう。

体のpHの恒常性を守っているのは、

主に肺と腎臓です。

肺が原因でpHがずれたときは

「呼吸性」の文字が頭に付き、

それ以外の原因でpHがずれたときは

「代謝性」の文字が頭に付きます。

腎臓が代謝性の原因になることは多いけど、

それだけではないことを忘れずに!

では、具体的にみていきますよ。

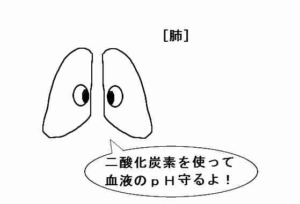

肺は二酸化炭素(CO2)を吐き出すことで

血液pHを守っています。

例えば、息をうまく吐き出せない窒息。

このときは本来吐き出せるはずの

二酸化炭素を吐き出せていません。

二酸化炭素は水に溶けると酸性になります。

血液が酸性に傾くとアシドーシスですね。

肺がうまく二酸化炭素を吐き出せないアシドーシスなので、

呼吸性アシドーシスです。

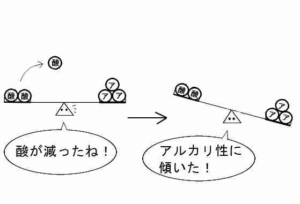

逆に息を吐き出しすぎたらどうなるか。

過換気症候群では

必要以上に息を吐き出し過ぎてしまいます。

今度は必要量以上の二酸化炭素が

体の外に出て行ってしまいました。

血液はアルカリ性に傾いてしまい、

呼吸性アルカローシスになります。

酸性を示すものが増えたからアシドーシスは簡単だけど、

酸性を示すものが減ったらアルカローシスは

ちょっと悩んでしまうかもしれませんね。

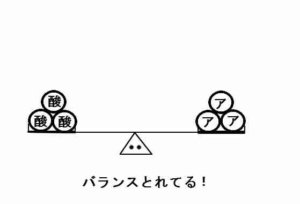

体の中のpHは、酸性の量だけで決まっているわけではありません。

酸性もアルカリ性も、

一定量あることを前提に恒常性は保たれています。

ちょうどシーソーの両端に3つずつ同じ重さのものが

のっている状態をイメージしてみてください。

そこから酸性が1つなくなったら。

3つ残っているほう(アルカリ性のほう)に傾きますね。

だから、酸性を示すものが

体から出て行ったらアルカリ性に傾くのです。

代謝性でも同じことです。

胃酸は酸性。

胃酸が体から出て行ってしまう嘔吐は、

代謝性アルカローシスになります。

肺以外の原因ですから、

頭に「代謝性」が付くのはいいですね。

逆にアルカリ性の腸液が体から出て行ってしまう下痢は、

代謝性アシドーシスですよ。

糖尿病のおはなしで出てきたケトアシドーシスは、

水に溶けて酸性を示すケトン体が増えたせいなので

代謝性アシドーシスです。

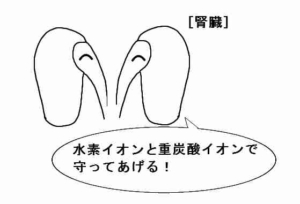

いよいよ代謝性のメイン原因、腎臓。

腎臓は水素イオンと重炭酸イオンで

血液のpHを守ります。

とりあえずは、

「重炭酸イオンは、

水に溶けてアルカリ性を示す」とイメージしてください。

「水素イオンは水に溶けたら酸性!」のイメージでオーケー。

調節しているものが2つあるので、

肺と比べるとちょっぴり複雑。

一応、腎臓機能自体(全般)が悪くなると

水素イオンを捨てることも

重炭酸イオンを再吸収することもできずに

代謝性アシドーシスになることを覚えておきましょう。

「再吸収?」と思った人は、

原尿の存在を思い出してください。

血液からろ過したばかりの原尿は

そのまま捨ててはいけないものが入っているから、

体の中(毛細血管)に「再吸収」が必要でしたよね。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220716更新)