2 呼吸器系のおはなし(2)

気道のちょっと詳しいおはなしに入ります。

鼻(鼻腔)から始めましょう。

鼻の内側は、粘膜で覆われていて湿っています。

この「湿っている」のが大事。

匂いを感じる(嗅覚)の場所でもありますね。

匂いは空気中に含まれる小さな粒が、

嗅上皮細胞にくっつくことで分かります。

食欲に関係が深いので、

消化器系の話でまた出てくるはずです。

それ以外の役割もありますが、

そちらは神経系のところでおはなししましょう。

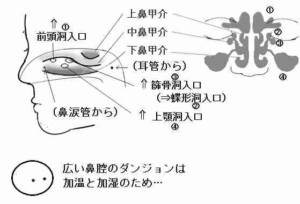

鼻の内側の奥には、もっと広い空間があります。

それが副鼻腔。

頭蓋骨の中に広がる、これまた粘膜に覆われた空間です。

副鼻腔の主な仕事は「加温と加湿」。

鼻腔でも加温と加湿はできますが、副鼻腔にはかないません。

副鼻腔は左右に4つずつ、計8個の部屋からなっています。

眉間から眉頭付近に広がる前頭洞、

目頭付近の蝶形洞、

蝶形洞の下にある篩骨洞、

頬の部分にある上顎洞…以上4部屋です。

部屋の名前は、「部屋のある骨」と一緒です。

後で骨格系のところに行ったら、

思い出すことにしましょうね。

これらの広い部屋をめぐるうちに、

外から取り入れた空気は体温で温まり、

粘膜の湿気で湿っていきます。

この加温と加湿は

「異物の体外排出」にすごく役立っています。

どう役立つのかについては、少し先で出てきますからね。

のどエリアの咽頭と喉頭に入ります。

咽頭は喉の奥のまだ見えるところ。

喉頭は喉の…奥過ぎてもう見えません。

咽頭は空気も食べ物も通りますが、

喉頭は空気しか通りません。

そんな喉頭ルートに食べ物が入っていったら「誤嚥」です。

誤嚥のせいで肺で炎症が起きると「誤嚥性肺炎」。

誤嚥についても、

消化器系のところでもう1回おはなししますね。

…一度食べ物等が空気ルートに向かったら、

一巻の終わり…?

そんなことはありません。

気管や気管支には繊毛という細い毛が生えています。

繊毛は入ってきた異物を口のほうへ押し戻す働きがあります。

そして繊毛が十分に働くためには、

加温と加湿が必要になるのです。

副鼻腔(と鼻腔)に、しっかり感謝!ですね。

粘液にまとめられ、

口のほうに押し出されてきた異物の塊が痰です。

空気の流れでも

異物(食べ物も、気道にとっては異物)を押し出します。

飲食物が喉頭の方に向かいそうになって、

慌てて「こっちじゃないよ!」と

空気で押し出すのが「むせ」ですね。

ちなみに、この「むせ」はヒト固有の現象です。

ヒトに近いサルではむせは起こりません。

それは、咽頭・喉頭の構造が結構違うから。

次回は、のど周りの構造を確認することにしましょう。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220822更新)