2 呼吸器系のおはなし(7)

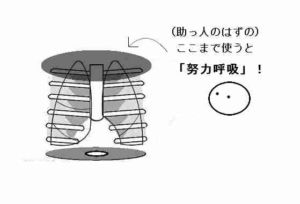

腹式呼吸や胸式呼吸では足りない

…そんなときの呼吸が「努力呼吸」です。

激しい運動をした後「肩で息をする」といいますよね。

それこそが努力呼吸です。

努力呼吸というのは、

肋骨の上…鎖骨付近の筋肉も動かす呼吸のこと。

鎖骨周辺の筋肉が「補助呼吸筋群」と呼ばれるのはそのためです。

ここの筋肉も使えば、胸郭の上の方も動かすことができます。

胸郭の大きさをもっと変えられるということは、

肺胞に出入りする空気の量が増えるということですね。

つまり、酸素をたくさん血液に取り込めるようになるはずです。

腹式呼吸、胸式呼吸、努力呼吸。

どれも胸郭の大きさを変えることで

肺胞に空気を出入りさせています。

胸郭の大きさがスムーズに変わるように、

ヒトの体はそこに膜と液体を準備しています。

胸膜で表面が引っかからず、スムーズに動けるように。

漿液を膜の間に入れて、さらに引っかかりなく動けるように。

…こんなにいろいろな準備をしていても、

呼吸がうまくできないときがあります。

そんなときにはこれらをチェックしてみてください。

「肺胞は膨らんでいるか」「エア漏れはしていないか」

「通り道が細くなりすぎていないか」

「筋肉が収縮できているか」

ちょうど

「どうすればちゃんと呼吸できるか」の裏返しにあたる項目です。

肺胞はゴム風船のようなもの。

ゴムは古くなると、硬く、もろくなってしまいます。

肺胞も硬くなるとうまく膨らみませんし、

もろくなってしまうと

膨らんだそばから壊れていってしまいます。

肺繊維症が代表例ですね。

次の「エア漏れ」にもつながる話です。

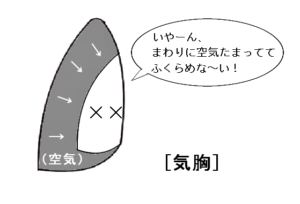

「エア漏れ」というのは、

気道以外から空気が抜けてしまうことです。

こちらの代表例は気胸。

胸腔内に空気が出るようになってしまうと、

呼吸筋が動いても、肺胞にかかる力が変化しにくくなります。

周りからずっと押されていたのでは、肺胞が膨らめませんね。

これでは空気の出し入れができません。

「通り道が瞬間的に細い」のは、

くしゃみやせきのために必要なこと。

「細くなりすぎ」…「ずっと細いまま」は問題です。

飲み物を飲むとき、ストローが細いとごくごく飲めませんね。

酸素をたくさん取り入れたくても、

通り道が狭いままだと空気をたくさん通すことができません。

気管支喘息の発作時がここにあたります。

気管支に平滑筋がついていて、

収縮すると気管支の管が狭くなって…

というおはなしをしましたよね。

空気の通り道だけでなく、

血液も通り道が狭くなると困ってしまいます。

呼吸には、外呼吸だけではなく内呼吸もありました。

肺胞で酸素を取り入れることができても、

酸素の多い血液が全身の細胞に届かなかったら大問題です。

だから、肺胞を取り巻く毛細血管はじめ、

血管が詰まる・血液のめぐりが悪くなることも

「通り道が細くなる」です。

結果として全身が酸素不足になることは同じですからね。

次回は「筋肉が収縮できていない」についておはなしします。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220822更新)