14 尿と腎臓のおはなし(3)

尿に関係するホルモンのおはなしです。

とはいえ「11 ホルモン」で

1回説明済みのところですね。

尿に関係するホルモンは

バソプレッシンとアルドステロン。

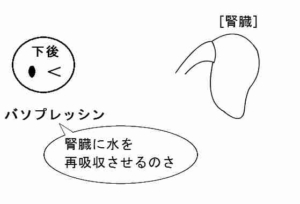

バソプレッシンは下垂体後葉から、

アルドステロンは副腎皮質から出るホルモンでしたね。

尿「量」をコントロールするのは、

主にバソプレッシン。

欠乏症が「尿崩症」だということを

思い出してくれれば簡単です。

原尿から水分をたくさん再吸収するということは、

体の外に出ていくはずだった水分が

出ていかなかったということ。

バソプレッシンが働くと

体内水分量が増える(あまり減らない)ことになります。

体内水分の半分以上は細胞内液ですが、

残りは血液等の細胞外液になります。

血液の量が増えるということは、

管(くだ)の中を流れる液体量が増えること。

結果として、血圧が上がる原因になります。

バソプレッシン(抗利尿ホルモン)の働きを

邪魔する薬が利尿薬と呼ばれ、

高血圧の薬として使われるのはこのためです。

アルドステロンは量よりミネラル調節が主な役目。

塩分(ナトリウムイオンと塩化物イオン)調節を

まずはイメージしてくれればオッケー。

もちろん、

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系がありますから、

体内水分量を増やすこともできます。

でもその呪文、実はもっと大事なこともしているのです。

アルドステロンは原尿からナトリウムイオンを再吸収し、

そのときにナトリウムイオンと仲良しの

水も再吸収していましたよね。

そのままでは体のプラスマイナスの

バランスがとれなくなるから、

かわりに血液からカリウムイオンを原尿に出す…

とおはなししました。

ナトリウムイオンは細胞外液に多くて、

カリウムイオンは細胞内液に多いもの。

その状態こそ、

細胞が生きていくために必要不可欠な状態です。

血液中(=細胞外液)のカリウムイオンが多くなってくると、

細胞がうまく電気を作ることができません。

ここについての説明は生理学のところでする予定ですが…

つまり、筋肉が収縮できなくなります。

心臓は止まってはいけない筋肉の集まりなのに、

血液中カリウムイオン増加で

心臓の筋肉が動かなくなると…心停止ですね。

だから「高カリウム血症は心停止の危険!」なのです。

腎臓の働きは「血液から尿を作る」ことですが、

同時に血液中のミネラル

(特にナトリウムイオンとカリウムイオン)の

調節もしてくれているのです。

「肝腎要(かんじんかなめ)」とも書かれる理由、分かりますね。

(「肝心要」ともいいますけどね)

でも…大事な働きはそれだけではありません。

次回、おはなしします。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220727更新)