14 尿と腎臓のおはなし(4)

尿を作る以外の、腎臓の役割についてのおはなしです。

本来は解剖生理学の範囲ですが、

生化学の復習にもなるのでここでまとめておきますよ。

今まで勉強してきた中で

「腎臓」の文字はどこにありましたか?

「9 ビタミン・ミネラル」のところで、

実は出てきていました。

ビタミンDの活性化のところです。

「ビタミンDが働ける形になるには、

肝臓と腎臓のヘルプが必要!」でしたね。

ビタミンDは

カルシウムの吸収に関係が深いということは…

腎臓がおかしくなってしまうと、

骨や歯、筋肉細胞や神経細胞等にも

影響が出てきてしまうのです。

「12 血液と免疫」ではどうでしょう。

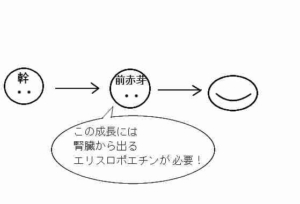

赤血球は、生まれていきなり

「働ける赤血球」にはなれませんでしたね。

赤血球の成熟には、

腎臓から出るエリスロポエチンが必要でした。

腎臓が悪くなると、

赤血球がうまく成熟できなくなります。

赤血球のお仕事は酸素を運ぶこと。

酸素がないと細胞がうまくATPを作れず、

筋肉収縮ができません。

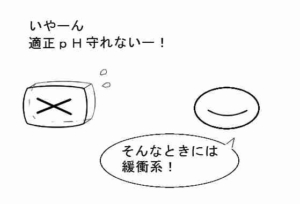

しかもpH調節の働きもしてくれていることは

先程「13 酸性とアルカリ性」で勉強したばかり。

ここに「尿を作るときに

血液中カリウムイオン濃度を調節」も加えると、

腎臓がどれだけ重要な働きを担当しているか

分かってくれますよね。

そんな腎臓がおかしくなったら…

ヒトはそのままでは生きていけません。

だから生きるために「人工透析」が必要になるのです。

もちろん、

他の人から腎臓をもらえれば(腎移植)幸せですが。

物事はそこまでうまくいきません。

移植をするためには、

白血球の血液型(HLA)が合うことが必要。

ここが合わないと、せっかく移植しても白血球が

「異物がいるぞ!追い出せ!」といって

攻撃を始めてしまいます。

これではお金をかけて、

痛い思いをしたのに腎臓が働かなくなってしまいます。

合う白血球の型の人からの移植待ちは

数年、十数年レベルです。

移植を待っていたのに、

先に他界してしまう人も少なくありません。

「生きていくために、腎臓がいかに大事か」

今までもしばしば意識してもらってきたつもりですが、

今回のおはなしでその意味も理解できたと思います。

次回は途中で出てきた「人工透析」の補足をしましょう。

腎臓の働きをどうやって代用しているのかを確認して、

その限界と問題点を知っておきましょう。

看護実習等で出会う機会も多いはずですからね。

【今回の内容が関係するところ】(以下20220727更新)